Gli anni di scuola sono un periodo fondamentale per la formazione di ciascuno di noi. Per molti, sono gli unici anni in cui si riesce a stabilire un contatto con temi impegnativi e materie complesse, non privo di comprensibilissime difficoltà. La storia è forse uno dei casi più rappresentativi: fonte di profonda fascinazione e di legittimo sgomento, assume spesso la funzione di asse portante della nostra cultura di base. Non è sempre facile, però, riuscire a rintracciare nelle informazioni apprese in classe la densità e la concretezza di quei vissuti umani che le hanno generate. Il teatro ha questa capacità – o forse, questo compito – di mettere gli spettatori di fronte a delle persone nella loro complessità: corpi e volti che cercano di dare un senso a quello che vivono, quando ancora è il frammento di una realtà ampia e fuori dallo sguardo, e non il paragrafo di un libro. Sotto la sabbia ha tentato di fare esattamente questo, per dare ai ragazzi la possibilità di interrogarsi su un fenomeno storico molto noto, ma osservato dal punto di vista di un episodio singolare e secondario. Un tentativo di completare ciò che i manuali giustamente abbandonano allo scorrere del tempo, ma che il teatro ha il potere e il dovere di far riemergere, in dialogo con studenti e docenti.

In questo orizzonte, il nostro progetto Studenti a Teatro. La guerra che resta ha aggiunto alla visione dello spettacolo un’altra “offerta”, ormai divenuta parte integrante della nostra idea di interazione tra teatro e didattica: l’opportunità di incontrare il cast tecnico e artistico dello spettacolo, per chiarire i punti in ombra e soddisfare le proprie curiosità, o per riflettere assieme sui temi dello spettacolo e sulle tante questioni sottese al mondo del teatro. Entro la fine del mese di ottobre, le scuole che avevano dato adesione al progetto ci hanno invitato nelle loro aule per dialogare con i nostri giovani spettatori e i loro insegnanti, in un clima disteso e non di rado divertito: nel complesso, sono state incontrate 19 classi di 7 diversi licei e istituti professionali, per un totale di più di 400 studenti. Come sempre, le domande spaziavano allegramente da un argomento all’altro, dando voce ai più disparati interrogativi: quanto tempo è necessario per preparare uno spettacolo, come si memorizza un copione, perché abbiamo scelto questo tema, come si riesce a interpretare un personaggio con idee così diverse dalle nostre, come vengono assegnati i ruoli (la domanda di gran lunga più gettonata).

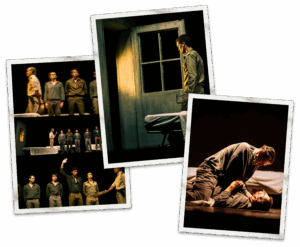

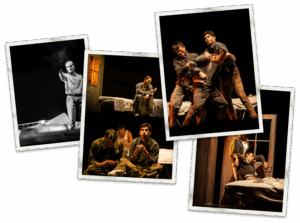

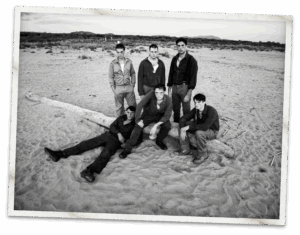

Tra gli aspetti più apprezzati, in linea con le nostre speranze più vive, c’è stata la caratterizzazione dei personaggi: sei ragazzi e un uomo che hanno assistito e contribuito a orrori per noi quasi incomprensibili, ma proposti al pubblico in un’interpretazione che ha cercato di renderli delle persone complesse e credibili, e non soltanto degli spauracchi dai connotati grotteschi o dei marmi immacolati su cui piangere dall’inizio alla fine. Così, anche l’espressività più colorita, o la violenza più cruda, è sembrata loro uno sviluppo coerente di quello che stavano vedendo, per quanto doloroso potesse essere (tra i resoconti più impressionanti: un professore ci ha ci riferito di un suo allievo, noto per certe sue prevaricazioni nei confronti dei compagni, che è rimasto tanto disturbato dalla violenza sulla scena, da aver cominciato a mettere in dubbio il proprio comportamento nei confronti degli altri).

Non sono mancate domande squisitamente artistiche e per niente banali: perché scegliere di ambientare tutta la vicenda in un unico luogo, per esempio, e come abbiamo fatto a rendere spaventoso e inquietante ciò che di fatti non veniva neppure mostrato. O, a un livello ancora più sottile, perché non chiudere mai il sipario, diversamente da quanto attuato nello spettacolo dello scorso anno, Per Amore dei Morti. Antigone dall’abito sporco. Molti dei ragazzi che abbiamo incontrato, infatti, si sono rivelati dei nostri “vecchi” spettatori, più che capaci di rievocare alla memoria lo spettacolo che nell’ottobre 2024 proponemmo alle scuole, nel contesto della prima edizione del progetto Studenti a Teatro: una scoperta non certo imprevedibile, ma che ha comunque il sapore di una conferma del valore che questa nostra piccola missione educativa può assumere. Con tutte le responsabilità che ne conseguono: per la maggior parte dei ragazzi, infatti, i nostri spettacoli sono la prima e principale fonte di esperienza con il mondo del teatro. Un contatto che il più delle volte ha la forma di una piacevole sorpresa, come loro stessi ci hanno confessato, confrontando quanto visto con ciò che si aspettavano di trovare.

Anche i rapporti con i docenti si sono approfonditi nel solco tracciato un anno fa, quando ci accolsero nelle loro classi sacrificando un tempo che per la scuola di oggi, chiamata a conciliare programmi sempre più ampi con attività extra sempre più numerose, si è fatto davvero prezioso. La decisione di ripetere questa scelta, invitando nuovi colleghi a fare altrettanto, è un ulteriore riconoscimento del senso di questo progetto. A loro va il nostro ringraziamento, come anche alla Città di Viareggio, che ha patrocinato il progetto, e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla UILT Toscana, che hanno contribuito economicamente alla sua realizzazione.

Benché sia sempre azzardato tracciare un bilancio, soprattutto per un’iniziativa che si propone di essere un riferimento stabile nel tempo, sarebbe un po’ ingiusto nascondere una soddisfazione che ha basi così solide, per quanto modesta possa essere la loro estensione. E se ogni cammino ha bisogno della giusta dose di impegno per arrivare a destinazione, Teatro Res 9 è pronta a proseguire verso il sogno di un teatro integrato nel patrimonio culturale di tutti. Al fianco delle scuole.